宇和島じゃこ天のこと。

歴史と風土が織りなす

現役の郷土食

-

-

1.宇和島のじゃこ天について

-

愛媛名物じゃこ天

-

じゃこ天について -

宇和島のかまぼこの歴史

-

じゃこ天の歴史

-

天ぷらからじゃこ天へ

-

魚の種類が変わると味わいも変わる

-

料理素材としても楽しめるじゃこ天 -

-

-

-

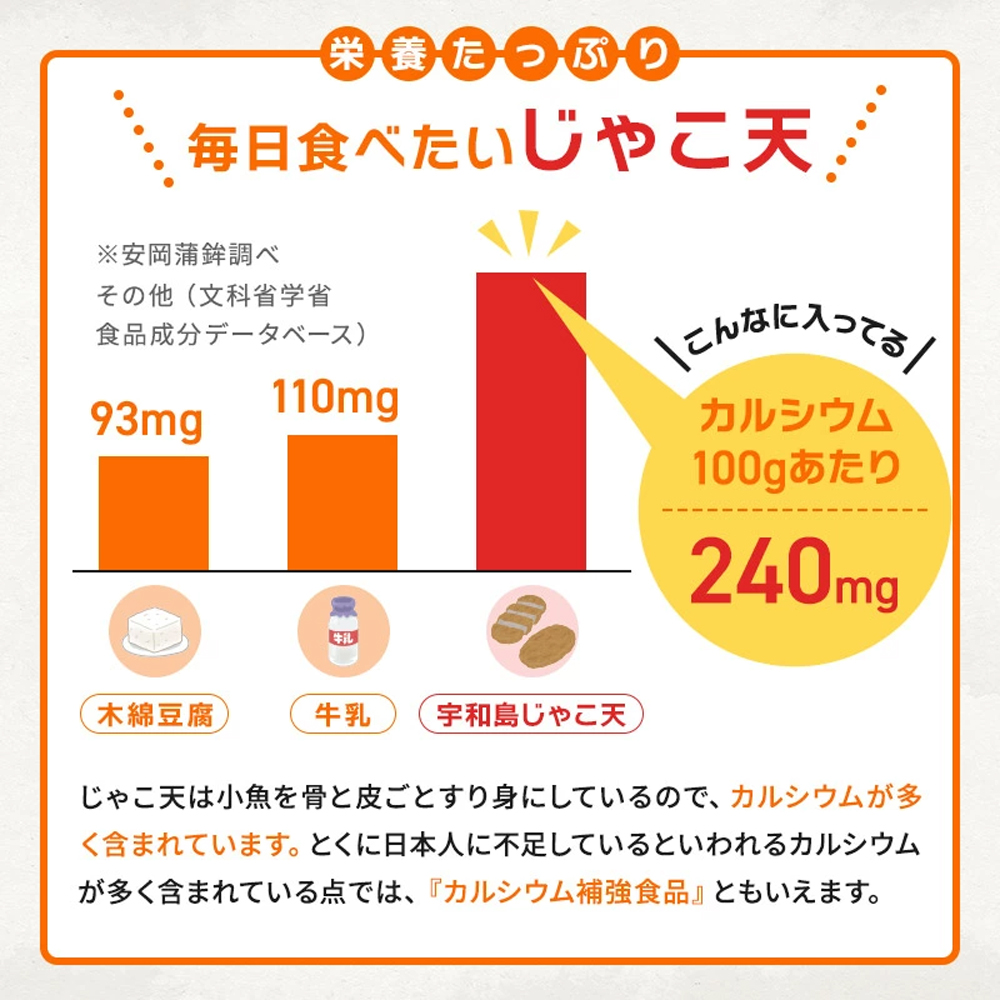

小魚を骨と皮ごとすり身にしているためカルシウムが豊富

-

毎日食べたいじゃこ天

-

旬や季節ごとに変わる魚の身質を見極める

令和になった今もなお、宇和島では昔ながらに一匹一匹魚をさばいてじゃこ天やかまぼこを作っているお店があちこちにあります。 -

今も昔ながらに一匹一匹手作業で魚をさばく

昔からかまぼこ職人には、「一に買い(魚の目利き)、二に擂り、三に釜」という言い伝えがあります。美味しくて高品質なかまぼこを作るためにはまずは、鮮度の良い良い魚を揃えることが重要です。宇和島や八幡浜の魚市場から届く新鮮な魚と毎日向き合い、どの魚をどれぐらい配合するのかが、職人の腕の見せ所です。 -

魚市場で行わる競りの様子

-

あげ巻作り

宇和島のかまぼこ職人たちは、先人たちが築いた宇和島のかまぼこのブランドを守ることを使命としています。職人たちはどんなに小さな魚でも根気よく丁寧に粘り強くさばいて、高品質なかまぼこを作り出しています。良いものを作るということは、地道な努力の積み重ねであり、そうした職人たちの努力が宇和島のかまぼこの美味しさにつながっています。先人たちから受け継がれた技術とチャレンジ精神を結集し、宇和島のかまぼこ職人たちは、今もなお高品質なかまぼこ作りに精一杯励んでいます。

-

出来上がったじゃこ天のすり身

-

じゃこ天

-

資源の有効活用と地域経済の活性化

-

古くから愛され続ける宇和島のじゃこ天

-

安岡蒲鉾の工場

-

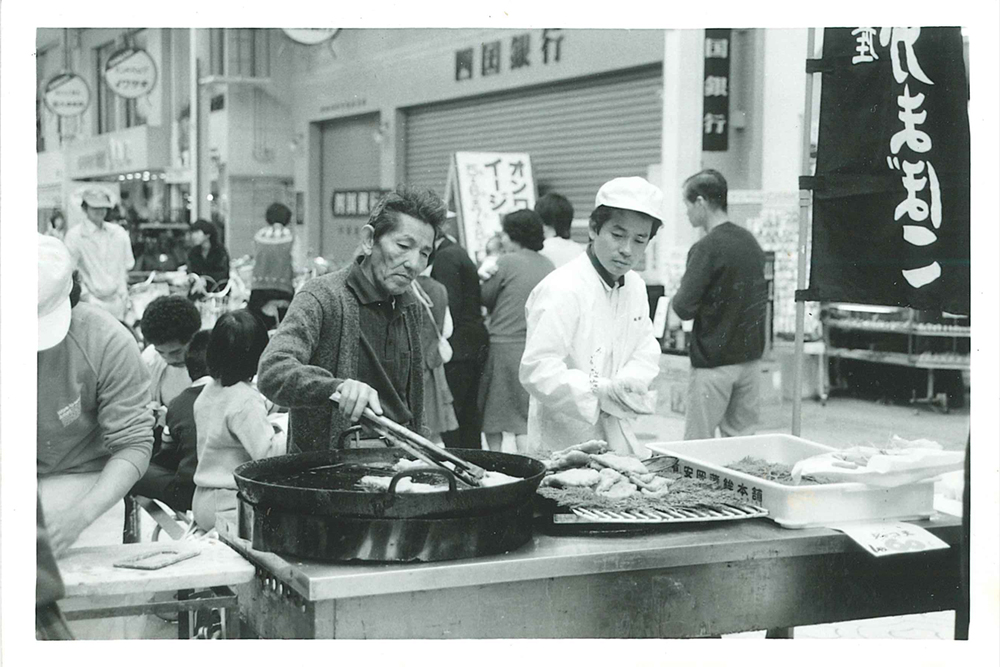

創業者 安岡茂(左)と現社長 安岡一

※今から約40年前

創業者である安岡茂がいつも言っていたのは、 -

じゃこ天について

じゃこ天は、宇和海の新鮮な小魚を骨ごと、皮付きのまますり身にして揚げたねり製品です。食品ロス削減や地域経済の活性化に貢献し、SDGsにも適した食文化です。風味豊かなうま味と豊富な栄養素(カルシウム・DHA・EPA)が特徴で、健康にも良いです。宇和島の多彩な食文化の一つとして愛されています。

宇和島のかまぼこ作りの歴史

伊達十万石の城下町として栄えた宇和島。市内中心部にある宇和島城は江戸時代から残る現存12天守の一つで、今でも歴史と文化が息づく人口7万人の小さな街です。

1615年に宇和島城に入城した宇和島藩初代藩主・伊達秀宗は、戦国時代の奥羽に覇を唱え、のちに「独眼竜」と称えられた伊達政宗の長男です。秀宗が仙台からかまぼこ職人を連れて来たことから、宇和島にかまぼこ作りが伝わったという説があります。ただ、宇和島は魚介類が豊富に獲れる土地柄でもあったため、秀宗の頃にはすでにかまぼこは作られていたという説もあります。

じゃこ天の歴史

じゃこ天は愛媛県南予地方の特産品で、元々は小さな小魚(雑魚)を利用して作られて『天ぷら』と呼ばれていました。そこから1980年代に『雑魚天(ざこてん)』が転じて『じゃこ天』と呼ばれるようになりました。じゃこ天の大きな特徴は、一匹ずつでは売り物にならない(売りにくい)雑魚を活用していることです。安岡蒲鉾では、じゃこ天の原料として特に美味しい魚として知られる『ホタルジャコ』(地元では「ハランボ」と呼ばれる)を使用し、季節ごとの旬な魚も取り入れています。宇和海の豊かな漁場からアジやグチなどの美味しい魚が水揚げされ、職人の腕で季節に応じた魚の配合が行われます。宇和島じゃこ天は、地元の魚の味わいを楽しむことができる、昔ながらの伝統を受け継ぐ逸品なのです。

改名でメジャーデビュー

ご当地グルメとして全国的に知られるようになった「じゃこ天」。そもそもは愛媛県南予地方の宇和海に面したエリアの家庭の味でした。「雑魚をおいしく食べさせたい」というお母さんの思いから生まれた料理で、「天ぷら」と呼ばれていました。次第に街の魚屋さんやかまぼこ屋さんなどでも製造・販売されるようになり、魚の骨と皮ごとすり身にしたものを「皮天ぷら」、魚の身だけのものを「身天ぷら」と区別され、さらに県外に向けて売り込みを計画。それにより「じゃこ天(皮天ぷら)」という名が付けられました。

じゃこ天は農林水産省の郷土料理百選にも選ばれていて、愛媛県民のみならず全国の皆様からも愛されており、まさに現役の郷土料理と言えるでしょう。

魚の種類が変わると「味わい」も変わる!

ジャリジャリ系のジャコ派?

あっさり系のエソ派?

広い海で暮らす魚たち。海を泳ぎ回る魚もいれば、海底でのんびり暮らす魚もいます。魚によって、かまぼこの味も種類も変わります。

2.じゃこ天の楽しみ方

香ばしさが際立つ「炙り」でいただく

フライパンや網を使って軽く焙ってから食べる。焙ると、揚げたての香ばしさが再現される。口の中に魚のうま味が広がり、潮の香りがほのかに残る感じ。大根おろしと醤油、生姜醤油、スダチなどをお好みで添える。小腹がすいた時のおやつにも、酒の肴にもピッタリです。焙るのが面倒なら、オーブントースターで焼いても構いません。

「うどん」や「そば」「パスタ」にも!

じゃこ天は多彩な食べ方が魅力です。うどんやそばなどの麺類にトッピングすれば、じゃこ天にだし汁が含まれて一層の美味しさを引き立てます。また、炊き込みご飯や酢の物、和え物など、さまざまな料理にも活用できます。風味が広がり、料理全体に奥深い味わいをもたらします。サンドイッチやおにぎりの具材としても活躍し、食卓に彩りを添えます。その万能性と豊かな風味から、無限のバリエーションが生まれます。

特におすすめは、じゃこ天とサンドイッチの組み合わせです。意外な相性ですが、たくわんの甘酸っぱさとじゃこ天が絶妙に調和し、新たな美味しさが生まれます。ぜひ、自由な発想で、じゃこ天を使った新しい料理を楽しんでみてください。

3.じゃこ天の栄養価

若さの秘訣はじゃこ天にあり!?

じゃこ天は栄養たっぷりのヘルシー食品でもあります。小魚の骨まで使われているためカルシウムが豊富で、DHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(エイコサペンタエン酸)も多く含まれています。いずれもサプリメントでよく目にするはず!DHAは脳細胞の生成を促進する働きがあり、記憶力の向上や認知症の改善に効果が期待されています。EPAは中性脂肪を減少させ、血液をサラサラにする効果があるといいます。

じゃこ天をバランスよく食事に取り入れれば、頭も体も元気でいられるのではないでしょうか!

4.宇和島のかまぼこ職人の技術

職人の技術

宇和島のねり製品の美味しさの秘密はなんといっても原料となる魚。

宇和島の風土が息づくかまぼこ作り

5.じゃこ天とSGDs

資源の有効活用

宇和島のじゃこ天は、古くから地域の漁業資源を活用することで地域経済の活性化に貢献してきました。

漁師たちが水揚げする雑魚を利用することで、一匹ずつでは売り物にならない魚を有効活用しています。この取り組みは、食品ロス削減にもつながり、地域の持続可能な開発目標(SDGs)の達成にも貢献していると言えます。 SDGsは、持続可能な開発を目指す国際目標であり、地球環境や社会的な課題の解決を促進するために設定されました。

宇和島のじゃこ天は、地域の持続可能性を追求する一翼を担っています。古くから受け継がれてきた伝統的な製法や、地元の漁業資源の活用は、地域の文化や自然環境の保護と結びついています。 さらに、宇和島のじゃこ天は地域の食文化の一翼を担っています。地元の人々にとっては慣れ親しんだ味であり、地域の特産品として誇りに思われています。地域の食材を活かした料理や地元の文化との結びつきは、持続可能な食文化の形成にも重要な要素です。 宇和島のじゃこ天は、地域経済の活性化や食品ロス削減、SDGsの達成など、多くの価値を持っています。

次世代へ継承すべく、宇和島じゃこ天の魅力や取り組みを紹介し、持続可能な未来を志向する人々に啓発と共感を呼び起こす素晴らしいコンテンツとなることを願っています。

6.安岡蒲鉾について

安岡蒲鉾のこだわり

昭和27年の創業当初は「安岡鮮魚店」として宇和島で獲れる鮮魚はもちろんのこと、じゃこ天やお惣菜、かき氷なども販売しており、のどかな里山の小さな魚屋さんとして愛されておりました。昭和51年に有限会社安岡蒲鉾店を設立し、その6年後お店からほんの少し離れた田んぼの真ん中にかまぼこ工場が誕生しました。

安岡蒲鉾が誕生した時、すでに宇和島市内には超有名で美味しいかまぼこ屋さんが何軒もありましたので、私たちが心掛けたのは、とにかく美味しい「じゃこ天」「かまぼこ」をお客様にお届けするということでした。

「とにかくうまいもんを作らないけん。」という言葉。

これからも美味しいじゃこ天かまぼこ作りに精一杯励んでいきたいと思います。

安岡蒲鉾本社・工場へのアクセス

- 東京からのアクセス

-

- 大阪からのアクセス

-

- 福岡からのアクセス

-

※詳細は交通機関へお問い合わせください