宇和島かまぼこの歴史

江戸時代から続く

伝統の味わい

-

-

1.はじめに

-

宇和島市街

-

宇和島城は江戸時代から残る現存12天守の一つ

宇和島は古くから親しまれる牛鬼や闘牛など、多くの伝統文化があります。 -

牛鬼(うしおに)

また、豊かな自然にも恵まれており、宇和海では美味しい魚介類が豊富に獲れ、その美味しさは全国的に知られています。また、宇和島城をはじめとする歴史的建造物や、牛鬼や闘牛などの伝統文化、自然に触れることができる観光スポットなど、魅力ある要素がたくさんあります。 -

伊達秀宗の父 伊達政宗 -

宇和島は魚介類が豊富に獲れる土地柄であったため、秀宗はかまぼこ職人を連れて来て、宇和島の魚介類を使って仙台のかまぼこを再現しようとしたのかもしれません。かまぼこ職人を連れて来た理由については諸説ありますが、伊達秀宗がかまぼこ職人を連れて来るきっかけとなったのは、仙台で育ったことが大きく関係していたと考えられます。

-

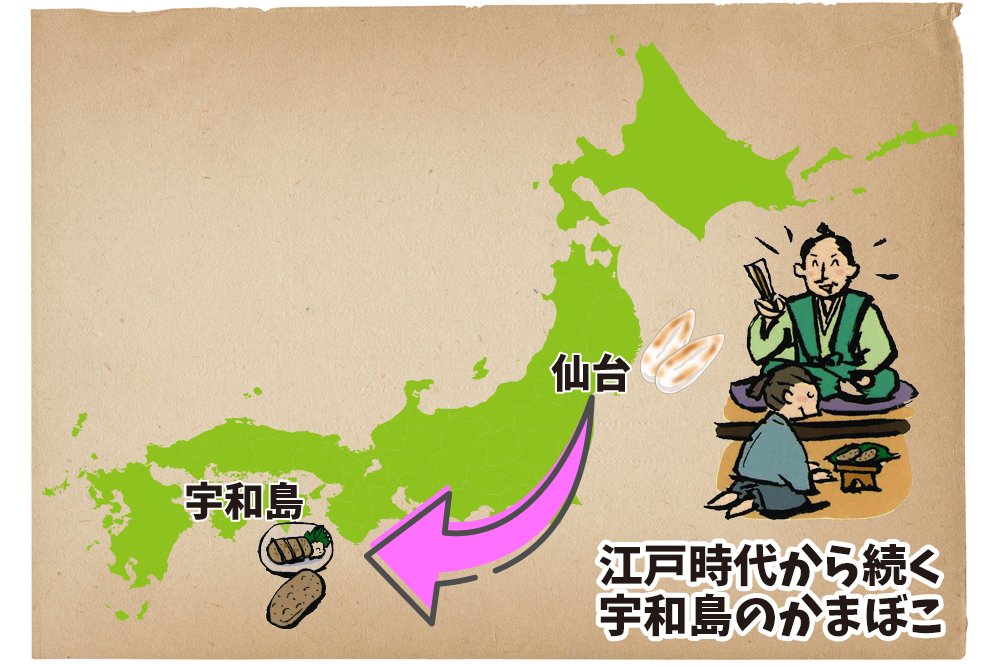

仙台から宇和島へ伝わったかまぼこ作り

宇和島藩初代藩主である伊達秀宗が、かまぼこ職人を連れて来た理由については、諸説あります。一説には、秀宗自身が小さな頃から仙台で「かまぼこ」を食べて育ったことが関係しているのではないかと言われています。また、当時の宇和島は魚介類が豊富に獲れる土地柄であったため、かまぼこ職人を連れて来て、宇和島の魚介類を使って仙台のかまぼこを再現しようとしたのかもしれません。 -

愛媛各地に広がったかまぼこ作り

宇和島や松山周辺では、古くからちくわ・かまぼこ類が作られており、宇和島藩には18世紀初めに既にその記述が存在していました。 -

旬や季節ごとに変わる魚の身質を見極める

令和になった今もなお、宇和島では昔ながらに一匹一匹魚をさばいてじゃこ天やかまぼこを作っているお店があちこちにあります。 -

今も昔ながらに一匹一匹手作業で魚をさばく

昔からかまぼこ職人には、「一に買い(魚の目利き)、二に擂り、三に釜」という言い伝えがあります。美味しくて高品質なかまぼこを作るためにはまずは、鮮度の良い良い魚を揃えることが重要です。宇和島や八幡浜の魚市場から届く新鮮な魚と毎日向き合い、どの魚をどれぐらい配合するのかが、職人の腕の見せ所です。 -

魚市場で行わる競りの様子

-

あげ巻作り

宇和島のかまぼこ職人たちは、先人たちが築いた宇和島のかまぼこのブランドを守ることを使命としています。職人たちはどんなに小さな魚でも根気よく丁寧に粘り強くさばいて、高品質なかまぼこを作り出しています。良いものを作るということは、地道な努力の積み重ねであり、そうした職人たちの努力が宇和島のかまぼこの美味しさにつながっています。先人たちから受け継がれた技術とチャレンジ精神を結集し、宇和島のかまぼこ職人たちは、今もなお高品質なかまぼこ作りに精一杯励んでいます。

-

出来上がったじゃこ天のすり身

-

安岡蒲鉾の工場

-

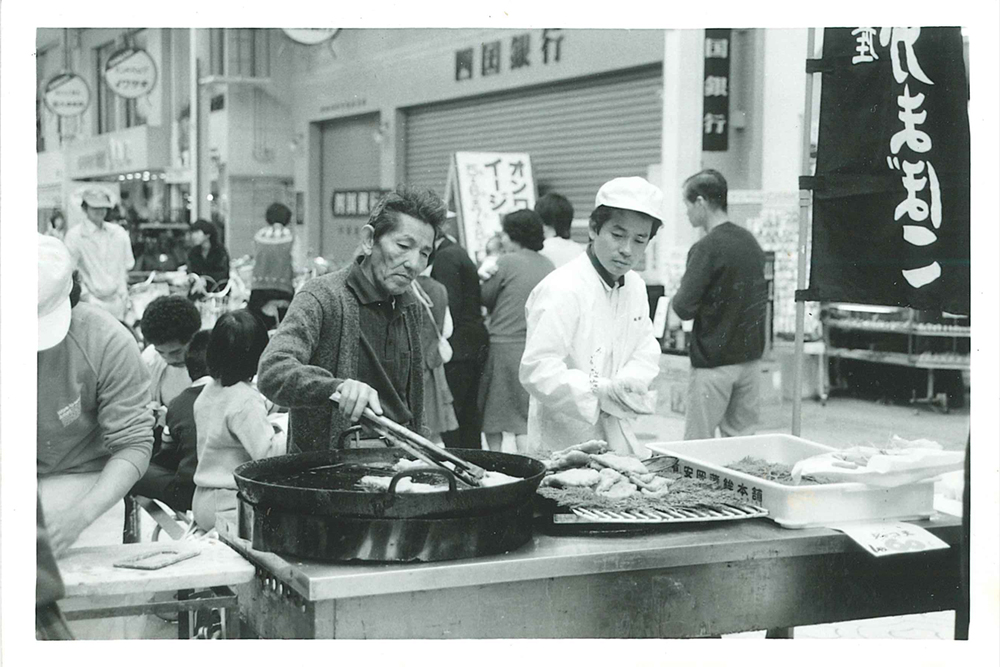

創業者 安岡茂(左)と現社長 安岡一

※今から約40年前

創業者である安岡茂がいつも言っていたのは、 -

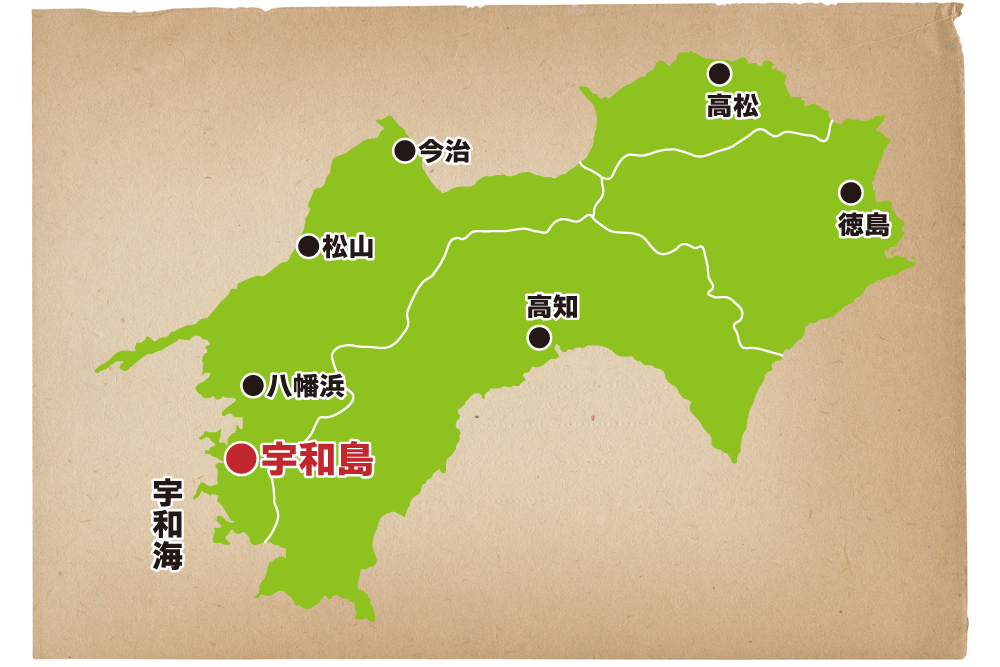

宇和島の歴史と文化について

宇和島は、愛媛県南西部に位置する小さな街です。かつては伊達十万石の城下町として栄え、宇和島城を中心に繁栄しました。現在でも、宇和島城は江戸時代から残る現存12天守の一つとして、歴史と文化が息づいています。

牛鬼は鬼の頭と長い首を持つ神秘的な存在で、悪魔払いや病気除けに祀られています。闘牛は17世紀にオランダ船から贈られた2頭の牛がたまたま格闘したのが始まりとされ、年に4回開催される大迫力のイベントです。

これらの文化は宇和島の人々の生活や信仰に深く根付いており、地域の魅力を高めています。

かまぼこ職人の由来について

宇和島には、美味しいかまぼこがあります。そのかまぼこ作りの歴史について、伝承や諸説ありますが、最も有力な説の一つに、宇和島藩初代藩主・伊達秀宗が仙台からかまぼこ職人を連れて来たという説があります。伊達秀宗は、戦国時代の奥羽に覇を唱え、のちに「独眼竜」と称えられた伊達政宗の長男で、宇和島藩を開いた人物です。かまぼこ職人を呼び寄せたとされていますが、宇和島は魚介類が豊富に獲れる土地柄でもあり、伊達秀宗の頃にはすでにかまぼこが作られていたという説もあります。かまぼこ作りの歴史には謎が残されていますが、今でも宇和島のかまぼこ職人たちは、伝統的な技術を守り続け、美味しいかまぼこを作り続けています。

2.歴史とかまぼこ

宇和島藩初代藩主 伊達秀宗

伊達秀宗は、戦国時代に奥羽で活躍した伊達政宗の長男であり、宇和島藩を開いた人物です。慶長19年(1614年)の大坂冬の陣に父と共に参陣し、初陣で活躍しました。その後、徳川家康から参陣の功績として伊予宇和島10万石を与えられ、初代藩主となりました。藩政の中で苦労を経験しながらも、宇和島藩の発展のために尽力し、宇和島藩の基礎を築きました。

かまぼこ職人を連れてきた理由とは?

3.近年のかまぼこ作り

愛媛各地に広がったかまぼこ文化

「竹輪・蒲鉾・半辨の類、様々な色取り、あるいは大振に仕立てたし、売買候趣に相聞き、これまた以後右様の仕立て差ととめ、一通りの品を売買いたすべく候」

宇和島・吉田両藩誌

また、八幡浜のかまぼこ製造は、明治23年に宇和島から来た鈴木峰治氏によって始められ、製法が伝えられたことから同業者が増加し、大正4年には八幡浜かまぼこ同業組合が結成されました。南宇和郡城辺でも、明治43年ころから製造が始まったとされています。また、松山周辺でも、安政6年に「二本掛崩」という料理にかまぼこが添えられた記録があります。このかまぼこは、三津で仕入れた魚を用いて作られたものであると推定されます。「崩」とは、おそらくかまぼこのことを指しており、当時からかまぼこが広く親しまれていたことが窺えます。

4.宇和島のかまぼこ職人の技術

職人の技術

宇和島のねり製品の美味しさの秘密はなんといっても原料となる魚。

宇和島の風土が息づくかまぼこ作り

5.安岡蒲鉾について

安岡蒲鉾のこだわり

昭和27年の創業当初は「安岡鮮魚店」として宇和島で獲れる鮮魚はもちろんのこと、じゃこ天やお惣菜、かき氷なども販売しており、のどかな里山の小さな魚屋さんとして愛されておりました。昭和51年に有限会社安岡蒲鉾店を設立し、その6年後お店からほんの少し離れた田んぼの真ん中にかまぼこ工場が誕生しました。

安岡蒲鉾が誕生した時、すでに宇和島市内には超有名で美味しいかまぼこ屋さんが何軒もありましたので、私たちが心掛けたのは、とにかく美味しい「じゃこ天」「かまぼこ」をお客様にお届けするということでした。

「とにかくうまいもんを作らないけん。」という言葉。

これからも美味しいじゃこ天かまぼこ作りに精一杯励んでいきたいと思います。

安岡蒲鉾本社・工場へのアクセス

- 東京からのアクセス

-

- 大阪からのアクセス

-

- 福岡からのアクセス

-

※詳細は交通機関へお問い合わせください